今回はアイデアの整理方法について紹介します。

「アイデアはあるけど、実現の仕方がわからない…」「何となく浮かぶけどうまく説明できない…」

こういった経験は誰しもあるのではないでしょうか。

“新しいことを考える”、これを毎日のルーティーンのなかでプロとして何年も続けていくためには、時に既存の整理方法や考え方に頼るのは重要なことです。

今回は皆さんのアイデアもしくはアイデアになる前のモヤモヤしたものを整理する方法について紹介します。

アイデアの発想方法についての記事も書いてますので、そちらも合わせて読むことをお勧めします。

1. KJ法

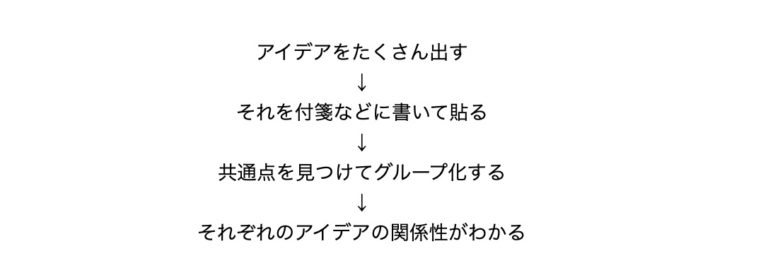

KJ法とは、一言で言うとたくさんのアイデアをグループ化して整理する方法です。

文化人類学者の川喜田二郎氏によって1965年に考案されたもので、彼のイニシャルをとってKJ法と名付けられました。

まず、なるべくたくさんのアイデアを付箋などで “ラベル化”します。(発言のアイデアを第三者が付箋などに書く場合は、発言者の単語をそのまま使いましょう。)

その次に、ラベルを “グループ化” し、タイトルをつけていきます。全てのグループが10個未満になるまでグループ化を繰り返しましょう。そこで小さなグループ、大きなグループ、一つだけになったラベルもあるかもしれません。

ここではグループの大小は問題ではなく、重要なのは連結にあります。

つまり、連結させることによって新たなグループができ、その関係性を”図解化”することがポイントになります。

KJ法は、ブレインストーミングと合わせて行うとより効果的です。

2. グルーピング整理法

これは散らばったアイデア、感情、場所などを “グルーピング”、つまり分類わけしていくことです。

これをすることによって、アイデア同士が繋がるポイントを導き出したり、精査していく過程からアイデアを改めて系統づけていくことができます。数は特に制限せず、各グループにタイトルをつけて分類わけを行います。↑の写真は実際にコンペ応募の際にグルーピングした様子です。

3. セブンクロス法

趣旨、テーマ、整理方法などのルールを決め、アイデアを7つに区分します。

グルーピング整理法のようにアイデアを区分した後にポイントを導き出したりせず、可視化した時点で終了です。感覚的に視て、吟味することも重要です。

4. ストーリーテリング

アイデアにあらすじや主役、関係性などのプロット(構成)をつくり、ストーリーにして聞き手に伝える方法です。

そうすることで、聞き手がそのアイデアをより深く理解できるようにします。

これはアイデア発信の技法ですが、聞き手がいなくてもアイデアをより濃密にすることができます。

また、そのプロセスの中で、同僚やチームに共通認識のビジョンを持たせるという意味でも効果的です。

そしてストーリーの主役は自分の商品ではなく、顧客や鑑賞者におくことがポイントです.

まとめ

アイデアの整理方法の紹介でした。基本的には”リラックスできる環境と心をポジティブにすることが大事”ですので、一度軽い気持ちで試してみてください。探究心を持っている人であれば、新しい何かを生み出すきっかけになるかもしれません。

皆さんが “私生活も仕事もアイデアに溢れた人生”を過ごす理想に、少しでもお役立てできたら幸いです。