かつて、1929年から2003年まで存在した連邦国家「ユーゴスラビア」。「七つの国境、六つの共和国、五つの民族、四つの言語、三つの宗教、二つの文字、一つの国家」と形容されるように、非常に多様な民族、言語、宗教が混在した連邦国家です。

そこで今回、南スラブの芸術と文化を教えていただくために、ボスニア・ヘルツェゴビナの バニャ·ルカ芸術大学、学生文化センター主任助手の「ムラデン・バイヤーツ(Mladen Banjac)氏にお願いしたところ、第二次世界大戦前の「ユーゴスラビア王国」(1918年~1943年)と、戦後の「ユーゴスラビア社会主義連邦共和国」(1945年~1992年)では、随分と違う特徴があるということをお聞きしました。

そこで今回は、「ユーゴスラビアの芸術」というテーマで、前半を「旧ユーゴスラビア芸術、王国の思想とその終焉」とし、後半は「ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、東と西の狭間で」という、2記事に分けてお伝えします。ユーゴスラビアの歴史と芸術文化を学べる機会は貴重ですので楽しみにしています。それではよろしくお願いします。

以下ムラデン氏):よろしくお願いします。

まずは、ユーゴスラビアいうテーマは、とても複雑で様々な見方や見解があるかと思います。また、ユーゴスラビア解体後に生まれた現地の人達にとっても、完全に理解することは大変でしょう。しかし、今回最も大切なものは、「ユーゴスラビアの芸術」を少しでも理解することです。 もし皆さんがより興味を持ったり、質問があれば、いつで私に連絡してください。また、もしセルビアの ベルグラードに行かれたら「Museum of Yugoslavia」というユーゴスラビア博物館を訪ねることをお勧めします。この場所は、 ジョシップ・ブロス・ティトー ユーゴスラビア共産主義大統領が埋葬されている場所であり、彼が大統領だった時に手にした驚くべきコレクションが沢山あります。また、この博物館には芸術の部署がありますので、質問もできると思います。ここでユーゴスラビアの思想やビジョンをとても広義に学べると思います。

それではいきましょう。

まず、歴史の中には3つのユーゴスラビアがあります。

第1は、第一次世界大戦から第二次世界大戦まで間、つまり今回のテーマのユーゴスラビア王国です。2つ目は第二次世界大戦後から、1990年代ユーゴスラビア崩壊までです。この半世紀は社会主義ユーゴスラビア連邦共和国にあたります。3番目は、2003年から2006年の間の短時間のユーゴスラビアで、セルビア・モンテネグロでその後、急速に崩壊していきます。

それでは、まずユーゴスラビア王国の基本情報や成り立ち、キーポイントについて教えていきたいと思います。

こちらは、古いユーゴスラビア王国時代の地図です。色の違いは、河川の名に由来した、行政区間の違いです。ユーゴスラビアは国粋主義にはならないように構成されています。理由は、異なる民族、文化、国籍、宗教が混在しているからです。 北にはスロベニア、中央にはクロアチア、セルビア、南にはマケドニアやモンテネグロがあります。ボスニアは、それらともまた異なる文化があります。ですので、様々な国籍や文化の違う多くの人が、 同じエリアで、 大体似たような同じ言語を共有しているのです。

ユーゴスラビアはバルカン半島に位置しており、山々などの自然エリア、農業エリア、 工業地帯など があります。ユーゴスラビア自体は、19世紀まで存在せず、オスマン帝国とオーストリア=ハンガリー帝国の土地でした。。その後、独立し、国境はサバ川とドナウ川などで区分されていました。この川の南側は当時のオスマン帝国で北部はオーストリア=ハンガリー帝国でした。

ですので、この二つの帝国に挟まれて住む人々の宗教観、習慣、考え方など、とても異なる文化モデルでした。しかしこの2つの帝国は、第一次世界大戦は終わったと同じ時に崩壊し、その2つの帝国の崩壊を少し前にして、この地にユーゴスラビアが出来たのです。発端の一つに、まずセルビアがオスマン帝国の自治を獲得し、1878年のベルリン会議で独立承認されオスマン帝国から完全な独立を達成したことでした。

1912年から1913年の間は、「ヨーロッパの火薬庫」と呼ば、翌年に勃発する第一次世界大戦の遠因の一つとなった「第一次バルカン戦争」と「第二次バルカン戦争」がありました。これらの戦争は、オスマン帝国の弱体化に乗じて、バルカン諸国が領土拡大を目指した戦いであり、結果、複雑な同盟関係と民族的対立が絡み合い、地域の不安定化を決定的にしました。ともあれ、戦後、セルビアを中心に、南スラヴ系諸民族が「セルビア人・クロアチア人・スロベニア人王国」として統一国家を樹立し、後にユーゴスラビアに繋がっていきます。もう少しだけ詳細を説明します。

まず、ユーゴスラビアのユーゴとは「南」、つまり「南のスラブ人」という意味です。そして各国は、Nationalistic (国粋主義的な)な立ち位置です。なぜそうかというと、これらの国々は、すべてオーストリア・ハンガリー帝国かオスマン帝国に挟まれた国々であり、19世紀と20世紀初頭までは主権を持てない属国としてしか存在できなかったからです。イタリア、ブルガリア、ハンガリーのような大きな国ではないこれらの小国は、どこかの傘下に入るしかない地政条件だったのです。

しかしその後、ユーゴスラビアの設立に向かっての重要な3人が現れます。 Joseph Juraj Strossmayer(ジョセフ・ジョセフ・ジュレイ ストラスマイヤー)は、「セルビア人・クロアチア人・スロベニア人王国」が同盟を文化を通して組むために、芸術作品の購入、語学の向上し、文化交流から同盟を築いていったのです。King Peter Karadodevicはセルビア独立へのルールづくりをし、第一次大戦前にセルビアが独立しました。

そして、その他のユーゴの国が、1918年にセルビアと同盟を組み独立する宣言をし、君主制の国家を樹立し、Peterが王となりました。

3番目のMihajko Valtrovicは政治関係ではなくブランディングに長けていました。ヴァトロヴィッチは、ベルグラード大学の考古学と芸術史の教授でした。彼こそが隠れた重要な人物で、彼が与えたのは、 「ユーゴスラビアの視覚的アイデンティティ」 でした。古代中世史を学んだ彼は、クロアチア、セルビア、ボスニアなど、この地域すべての国々は、中世時代に独立した王権をもっていた国々であったルーツを見せたのです。また、中世芸術史や考古学を学んできた彼がしたこととは、ユーゴスラビア初代王様となったキング・ピーターの周りの芸術観に関わっていきました。例えば王の冠や衣服などもデザインしています。その他、ユーゴスラビアの芸術感において、中世時代の各民族感を背景に、クロアチア人、ボスニア人、セルビア人など皆が賛同できる背景を組み合わせたものをつくりだしました。

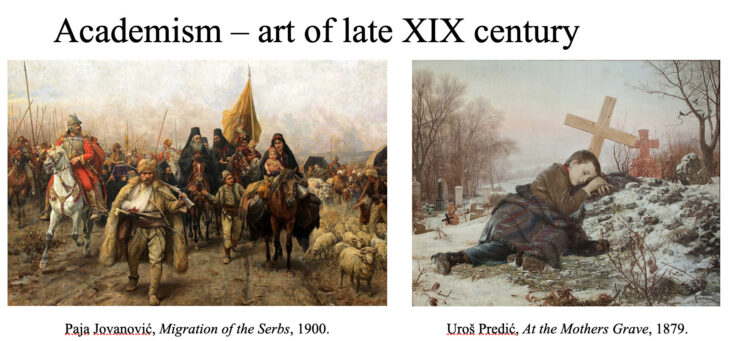

では、ユーゴスラビア設立前の、19世紀後期芸術の傾向はどんなものだったのか。絵画や彫刻などのファインアートは、当時オスマン帝国ではなく、オーストリア・ハンガリー帝国側では重要視されていたので、この地域の芸術趣向は西ヨーロッパ的でした。 ウィーンやミュンヘンに留学をする若者もいました。このように、アカデミックな芸術を勉強した芸術家は、歴史的価値観を紐付け、国事主題などをコンセプトやモチーフにし歴史的絵画などを残していきました。最も有名な画家の一人、Paja Jovanovićは、戦争、移民の生活を描き、沢山のコミッションワークがあったアーティストです。パヤ・ジョヴァノヴィッチは、1960年代までこのスタイルを続けた古典画家といえます。その他の作家でも政治、市民や農民の生活、ポートレートや風景画など、西ヨーロッパで流行したものは基本的に19世紀後期ユーゴスラビアでも見られました。

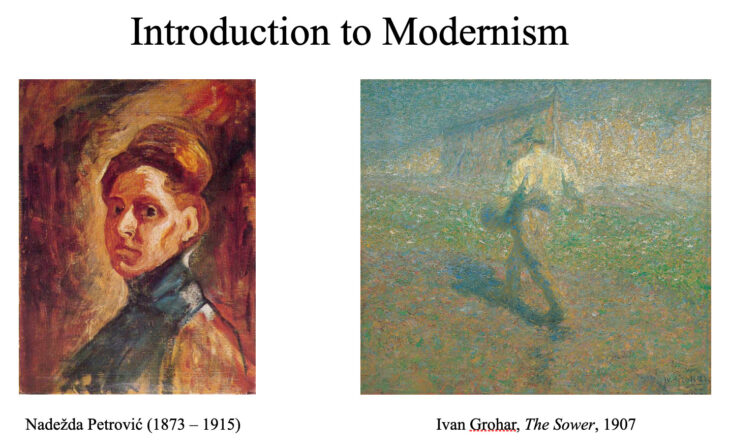

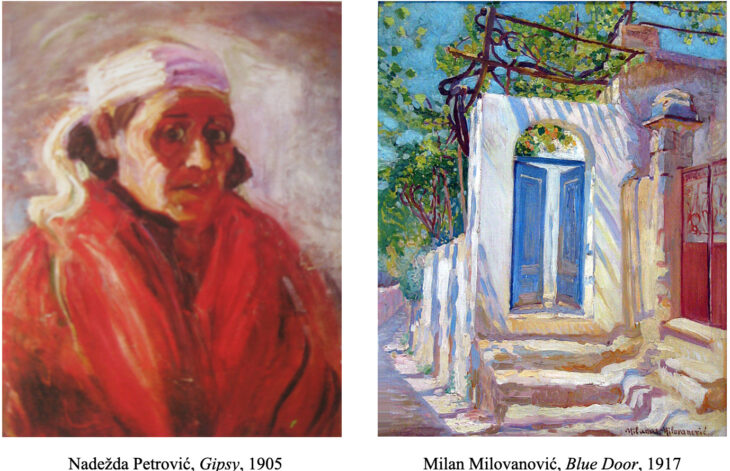

「モダニズム」は第一次世界大戦の前から同時多発的に始まりました。 セルビアでは、初めにモダニズムを取り入れたのは女流作家のNadežda Petrović (1873 – 1915)でした。彼女は後に、ユーゴスラビアの美術文化とフェミニズム両方を語る上で重要人物となりました。裕福な家庭で育った彼女は、西ヨーロッパへ旅をし、このような表現主義的な画風をユーゴスラビアに持ち込んだのです。

また彼女は、スロベニア、クロアチア、ボスニア、セルビア、マケドニア、モンテネグロ、ブルガリアなどから作家を集め、1905年に「第1回ユーゴスラビア展覧会」のオーガナイザーの一人でもあります。これは、ユーゴスラビアが公的に設立される10年以上前にこれを企画したということで、この展覧会はとても重要な位置を占めています。ブルガリアも当時、ユーゴスラビアのメンバーになる予定がありましたが実現しませんでした。

彼女はスロベニアのIvan Groharを展示に誘い、彼も後に歴史に残る作家へと育っていきます。この絵は、スロベニアのモダン絵画としての代表作にもなっていきます。

このように、各作家が芸術文化を通して、ユーゴスラビアをプロモーションしていきました。

Ivan Meštrović (1883 – 1962)も最も重要な作家の一人で、作品を通してユーゴスラビアを形成していきました。彼は、この考えを 国内だけではなく、海外でも推進していきました。第一次世界大戦時のロンドンでのヴィクトリア・アルバート博物館やローマなど、様々な場所で、そのユーゴスラビアらしさを伝え、国際的評価も受けていった近代彫刻家なのです。

第2次大戦後の共産主義時代のユーゴスラビアでは、チトーからオファーを受け、彼のポートレートなども作っています。

写真上の作品も、ユーゴスラビア設立前につくられました。この作品の彼の手法のひとつとして、中世1389年にセルビア人とトルコ人が戦った戦争を、セルビア聖教対イスラム教にナラティブを膨らませることにより、このトピックをユーゴスラビア全体の共通問題に巧みに取り上げていったのです。作品の様式もギリシャ、ビザンチン様式と、近代芸術感を混ぜ合わせ、これはナショナリスティックな問題を超えて、建築と柱などの中にこの国際的なコンセプトとして提唱していったのです。

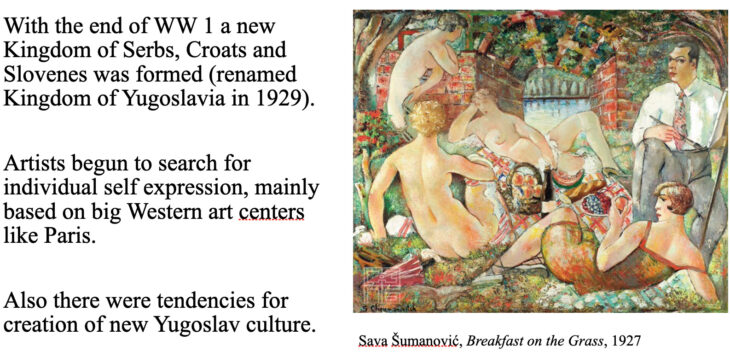

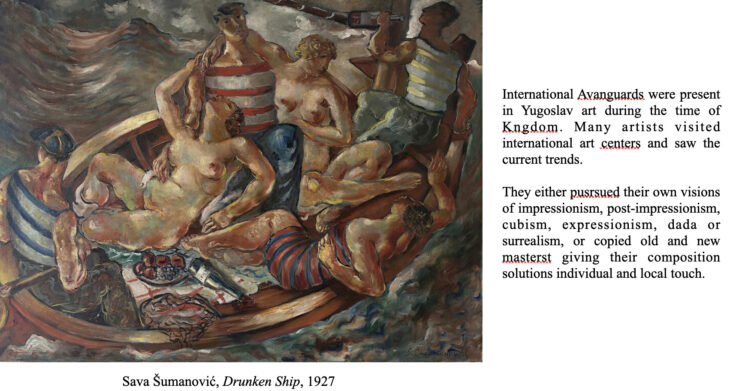

第一次世界大戦後はユーゴとなる各国に、モダニズムが入り出します。様式は西洋と同じように影響されていきます。

そして第一次世界大戦後、セルビアとクロアチアとスロベニアは、Kingdom of Yugoslavia を1929年に作りげたのでした。

Nadežda Petrovićは、先ほどのように戦争や政治のトピックは一切なく、ジプシー家族の日常やプライベート空間などを描いた画家です。

Milan Milovanovićは、印象派の系譜を持つ作家で、自分が見た風景を多く描いています。

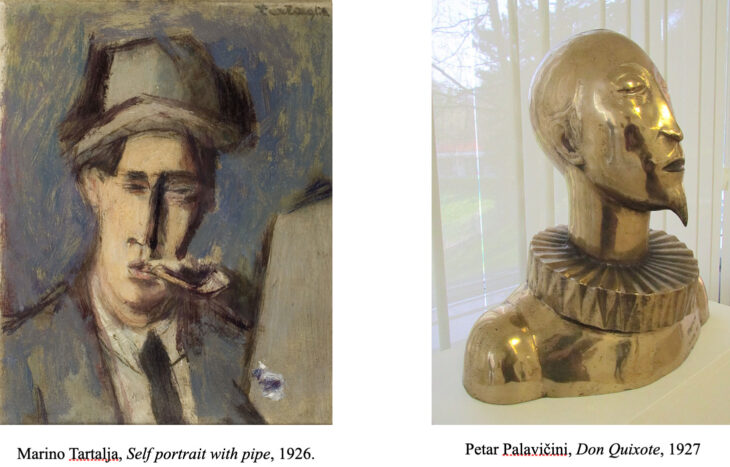

ユーゴスラビア建国依頼、西ヨーロッパのアートの様式をさらに取り入れていきました。Marino Tartaljaの表現主義的手法や、Petar Palavičiniのモダニズム的表現などが登場します。サバ川とドナウ川の南側はオスマントルコの影響を全く受けていなかったので、独立後はすぐに西洋化していきました。

Sava Šumanovićもその一人で、ユーゴスラビア王国時代は多くの作家が表現主義、キュビズム、ダダやシュールレアリズムなど、自分達の解釈で様々なインスピレーションを取り入れていきました。

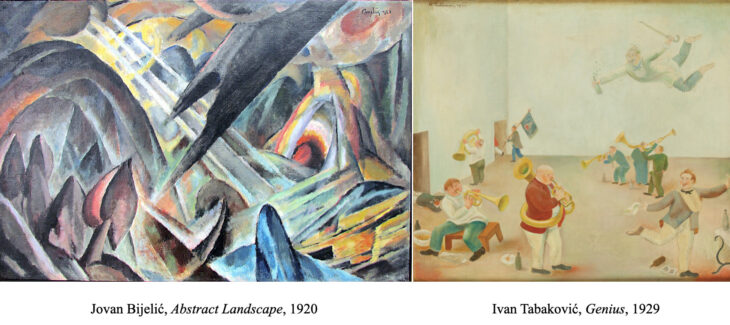

ボスニア出身で、ベルグラードで制作活動をしたJovan Bijelićは、抽象表現をユーゴスラビアに広げました。

Ivan Tabakovićはシュールレアリズムな手法で、ローカルなナイーブな部分と、新興ブルジョワジー文化をミックスしました。後の第二のユーゴスラビア社会主義連邦共和国時代には抽象絵画に移行します。セルビアで最も権威がある賞、”after him”も受賞しています。

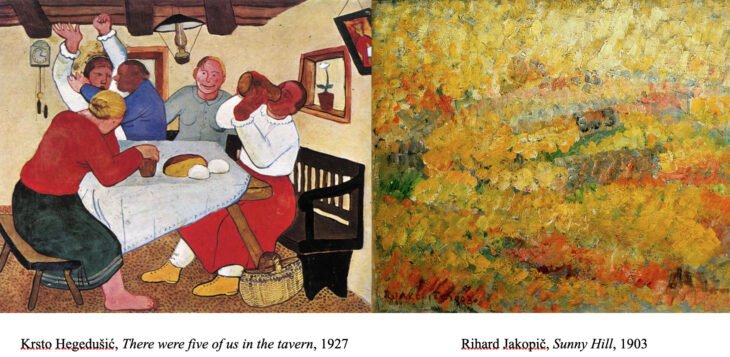

Krsto Hegedušićは、クロアチア歴史の中でも最も興味深い画家の一人です。この絵画スタイルは過去にお見せしたものと違い、またモダニストでありながら、モチーフはとてもローカルな内容を取り上げています。Zemeというアートグループの一人で、クロアチアの地元の文化を、ユーゴスラビア王国の文化にしていきました。

この時代から、ユーゴスラビアでの共産主義は、ユーゴスラビア内に存在したカトリック、オートドックス、イスラム教のフラット化を背景に徐々に始まっており、Krsto Hegedušićはどう共産主義やマルクス主義がアートの文脈で参照されていくかを提示していきました。

スロベニアのRihard Jakopičは、抽象絵画をユーゴスラビアに持ち込みました。スロベニアはより西ヨーロッパに近く、モダニズムによりアダプトしやすかったのです。

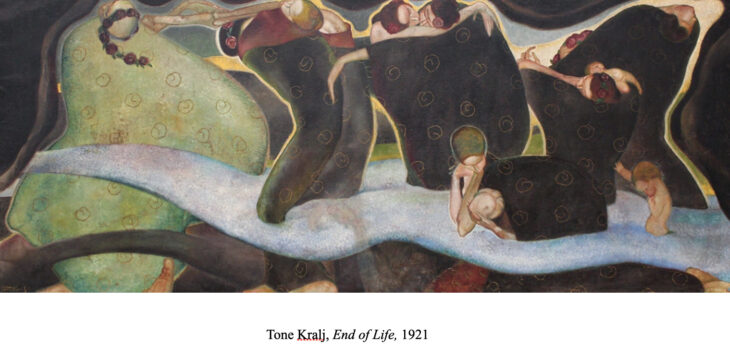

スロベニアのTone Kralj、“End of Life”です。既にシュールレアリズムを取り入れ始めています。これがコレクションされている、スロベニアの田舎にある美術館はとても美しいので是非訪れてみてください。この画風やテーマ感はユーゴスラビアのこの時代には流行しました。その他、ミラン・コニーヴィッチ、 ペタール・ドブロヴィッチ、ミロ・ミルノヴィッチなど多数の素晴らしい作家がいます。

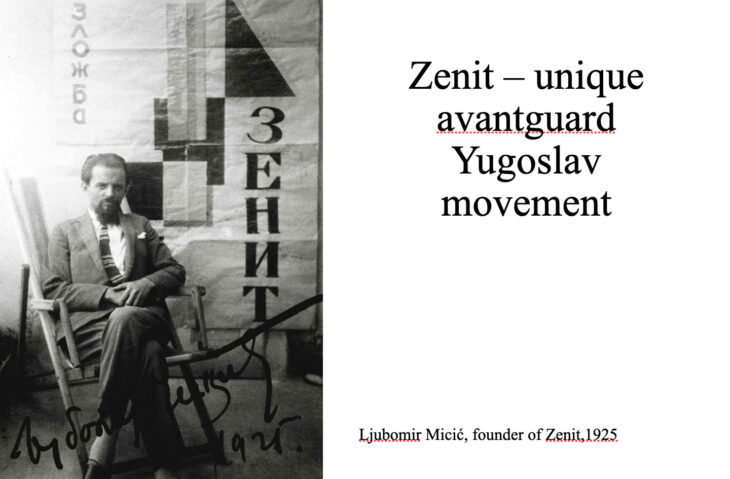

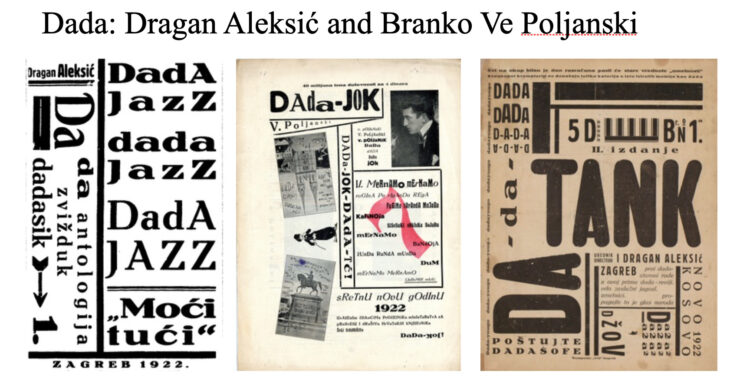

バルカンアートは世界で最高位を二度経験しています。一度目は先史時代、そして二回目がこのZenit運動の時代だと思っています。彼らはフランスとスイスにダダイズム到来した後すぐ、Ljubomir Micićはユーゴスラビアにいち早くそれを取り入れ、ユーゴスラビアで重要な都市、ベルグラードとザグレブに文化的な人材を集め、Zenitというマガジンを発行し始めました。“ユーゴスラビアのダダイズム”として他国と共同展なども開催しました。

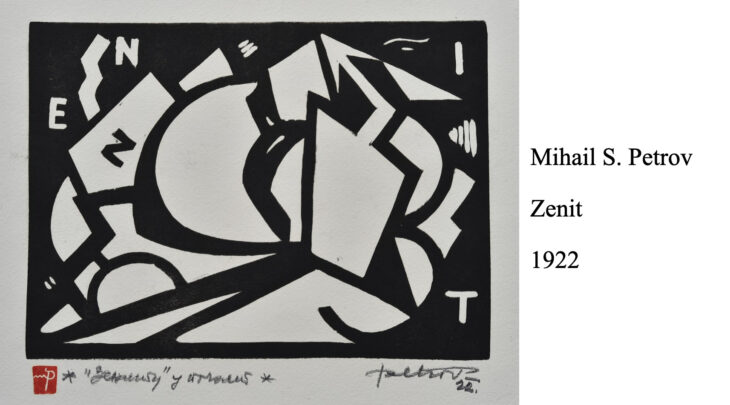

1920年代は1917年のロシア革命から内戦が起こったことにより、ロシアからアーティストや文化人などの移民が ユーゴスラビア地域に来るようになります。Mihail S. Petrovもその一人で、Zinitマガジンで働き始め活躍しました。

Zenit誌では、ダダイズムにフォーカスされたものが沢山発刊されました。美術以外にも演劇、映画、音楽などにも影響を与えていきました。

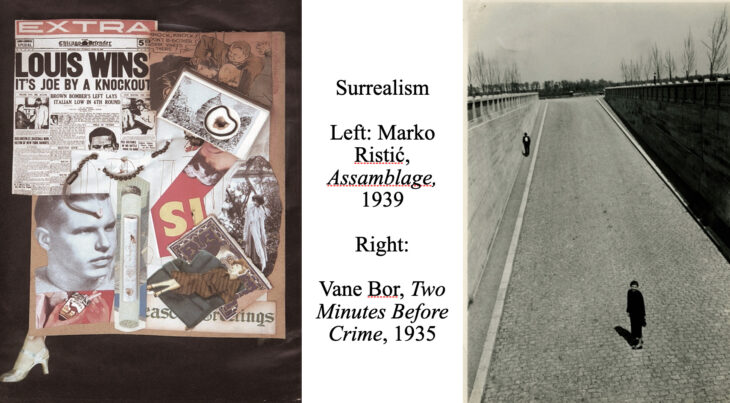

シュールリアリズムもこの時代に紹介されていきました。有名になった多くの作家は、ブルジョワな家庭に生まれ、西ヨーロッパで育ち、数カ国語を操り、とてもインテリでした。ほとんどの人たちがスペイン内戦(Spanish Civil War、1936年~1939年)で戦った経験があります。Marko Ristićもスイスで生まれたユーゴスラビア人で、後にその思想やコラージュと共にシュールリアリズムを広げました。この時代の「写真」はシュールリアリストと深く繋がっており、Vane Borもその手法を使い、シュールリアリズムを展開していきました。

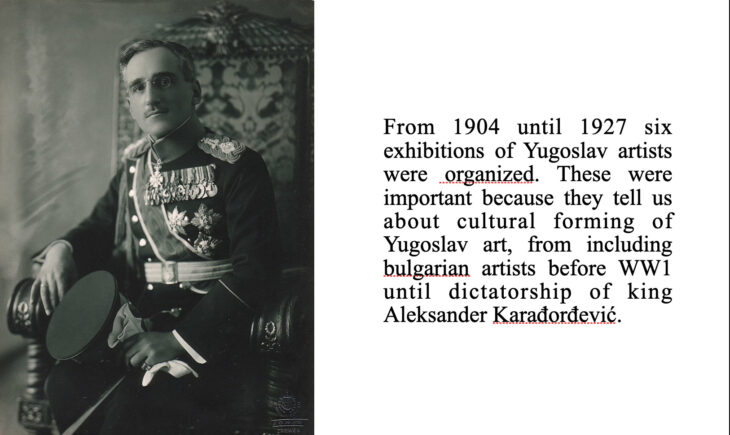

1904年から1927年までには、彼の力により、ユーゴスラビアのアーティストについての6つの重要な展示会が開催されました。これはユーゴスラビア美術の構築という文脈においてとても需要なものでした。この写真のKing Aleksander Laradordevicはユーゴスラビア初代王のKing Peterの息子です。彼の振る舞いはプロのユーゴスラビア人とセルビア人であり、ババリア出身の人と言えます。ユーゴスラビア国家アイデンティティーを形成することに熱心で、そこから独裁的な政治の指揮をとるのですが、ともあれ、彼こそがアートの力を理解している人物でした。

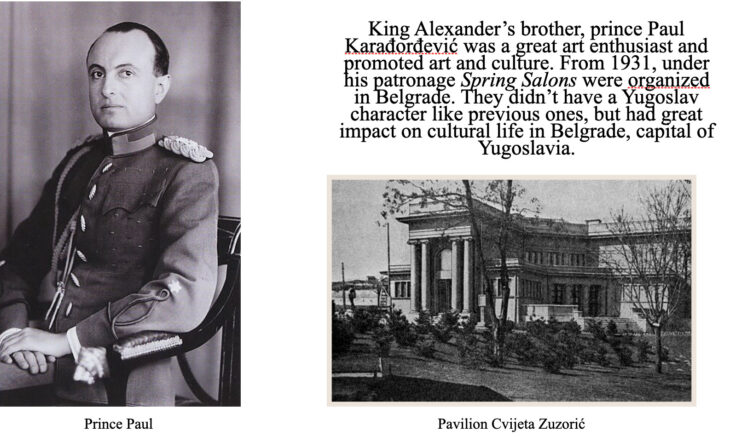

King Aleksanderの兄、ポール王子は、芸術に熱狂的な人でした。資産もある彼はアートコレクターでもあり、ルネッサンス美術やバロック美術なども購入していきました。

建築の面では、 セルビアが独立を勝ち取ったことから、オスマン帝国エリアの地域の人たちは特に、全て西欧化を目指して変化していきました。

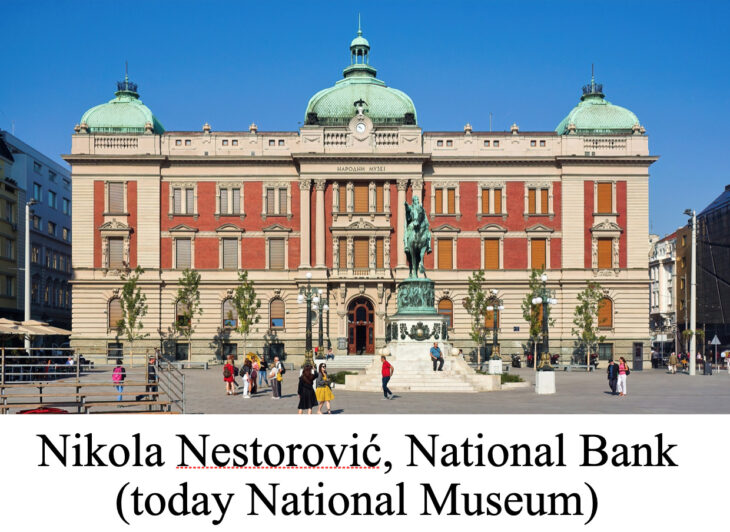

こちらは、ユーゴスラビアの首都となった、現在のセルビアのベルグレードの国立銀行です。このような建築は、基本はギリシャの学術を参照とした、ネオバロックやルネサンス様式などで、言わばアカデミズム、ヒストリシズムと呼ばれます。ユーゴスラビアは基本、そのようなものの良いところだけを合体させた、Eklekticismus(折衷主義: せっちゅうしゅぎ)とも言え、旧ユーゴスラビアの国々の至るところで見られます。また中央広場の中心に重要な人物像の彫刻があったりと、西洋に似通った場づくりが行われました。

このように、セルビアのベルグレードやクロアチアのザグレブで、歴史的象徴を持つ騎馬像や、重要な人を象徴としていくことは、国家アイデンティティーの形成に繋がりました。

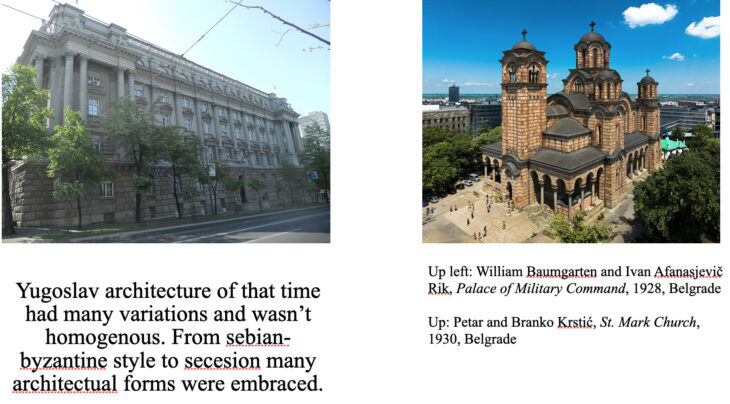

ユーゴスラビア形成前の建築は、ルネサンスやバロック様式もありましたが、セルビア地域では中世時代はビザンチンと関わりがあったので、ネオビザンチン様式や、セセッションスタイルなど、様式はあまり均一化せず多様な建築がありました。また移民のロシア人に建築されたものも多く残っています

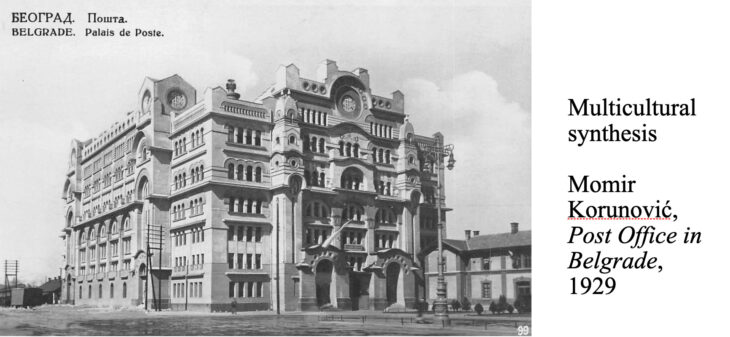

Momir Korunovićも、Multicultural synthesisと言われる、いくつか違う文化背景のものをブレンドして新しい伝統を築くスタイルで建築しました。中のインテリアはセセッション(分離派)的で、ネオバロックやルネッサンスの細部感も感じます。このような大きい建物にモダンとフォーク、斬新さと伝統を兼ね合わせたとてもユニークな建築になっています。

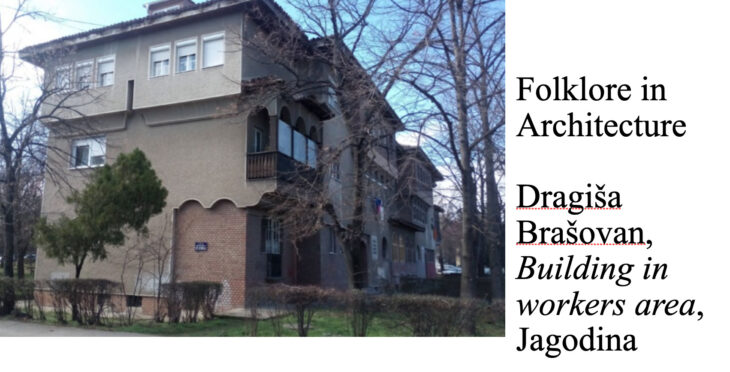

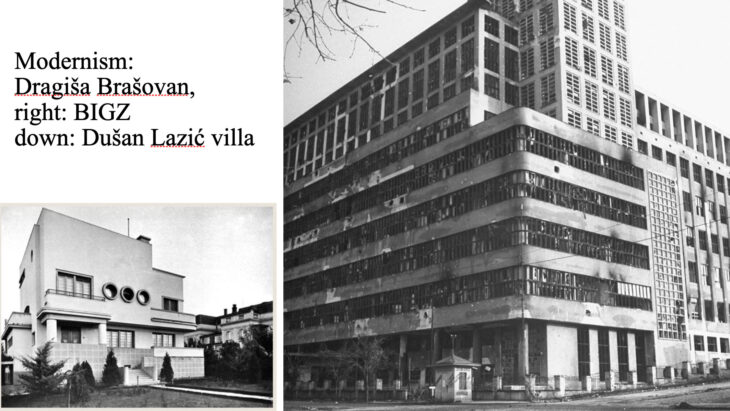

モダニズムとフォーク的な合わせた様式でDragiša Brašovanがデザインした家です。

こちらもDragiša Brašovan建物で、国営の印刷所です。この建物の仕事を受注、そして素晴らしい仕事を成し遂げたブラショバンは、まさに天才建築家です。1999年のNATOの爆撃により、残念ながら現在はリノベーションをされており、写真とは随分と違うのですが、当時はとてもモダンでした。ユーゴスラビアの歴史に重要な建築家です。

現代建築家、Milan Zlokovićの、とてもモダニスティックな小児病院です。多くの建築家や歴史家は、ミラン・ゾロコヴィッチの最高傑作だと、その素晴らしさを語っています。

次は、「写真」に移ります。写真家ではNikola Vučoの名前だけをとりあえずあげておきます。なぜニコラ・ヴォッチョかというと、当時パリで開催されたシュールレアリズム展の看板画像として、彼女の作品が選ばれているからです。彼女の作品はアンドレア・ブルトンなどと同等に評価されています。実験的な写真などを繰り返し続け、セルビアやユーゴスラビア芸術を飛び越えてた作家です。

次は公共彫刻についてです。

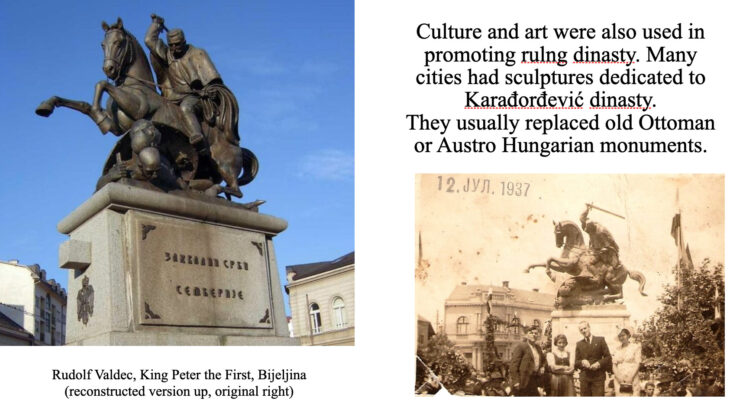

芸術は、王権をプロモーションするために大いに使われました。

ユーゴスラビア王国初代王のKing Peterの息子、King Aleksanderは、ユーゴスラビアの権力の象徴として、オスマン帝国時代のモニュメントを全て、自分達の英雄像に置き換えることをさせました。

こちらもプロパガンダに使われた文化と言っていいでしょう。

ベルグラード近くの美しい丘の上にある、Ivan Meštrovićが制作したモニュメント「Monument to unknown here」は、中世時代の城を壊し、これが造られています。

これらのように、15世紀からのオスマントルコ帝国やハンガリー帝国に対しての戦いや、王家を英雄にしたり無名の戦士をヒーローにして、巧みにユーゴスラビア国家を芸術の力を援用して築いていきました。

権力の誇示や象徴、もしくは戦いの慰霊碑や祈念碑などが視覚芸術を通して語られることが何度もありましたが、ユーゴスラビアの時代にもこれが多様されたのです。

以上で、前半となる「旧ユーゴスラビア芸術、王国の思想とその終焉」を終わりにしていきたいと思います。今回の話の最後の方から、徐々に「国家とプロパガンダ」が芸術におけるキーワードとなってきました。本記事の後半、「ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、東と西の狭間で」では、より明快に現れてくると思います。