写真引用元:ワルシャワ国立博物館

はじめに

今回は、ポーランドのワルシャワ国立美術館で行われた「セルフポートレート展」を取り上げます。こちらの記事は、ワルシャワ国立美術館、教育部助教授のZuzanna Szor氏に展示ツアーをしてもらった内容のアーカイブになります。このツアーは、「ポーランドの現代アート:セルフポートレート展」 (Polish Contemporary Art: SELF-PORTRAITS Exhibition) というタイトルで行われたレクチャーの一つになります。

それではさっそく、Szor氏のガイドで紹介してくれる展示ツアーに入っていきましょう。

以下Szor氏)この展示は、ポーランドの現代アーティスト、男性10名、女性アーティスト10名の、合計20人のポートレートをテーマとしたプロジェクトになります。これは長期的なプロジェクトで、ワルシャワ国立博物館と友好関係がある協会(友の会)のサポートにより実現化したものになります。この協会は、ワルシャワ国立博物館を支える芸術愛好家、支援者や寄付者も含まれ、資金集め、コレクション、作品購入、作品保存なども支援してくれています。こうした方達の様々なサポートのおかげで、今回の私たちが選抜した20人の芸術家達に肖像画、ポートレート作品を制作するオーダーができました。今回、友の会が資金調達し、その作品群は正式に博物館に寄付されました。これらの現代アートが私たちの博物館のコレクションになったことは重要な意味を持ちます。

この現代自画像展のアイデアは、Ignacy Karol Korwin-Milewski伯爵が、19世紀ポーランドの芸術家による自画像コレクションを収集するという構想を引き継ぐものと言えます。もちろん、この展示では彼のコレクション作品もたくさんあります。この取り組みは、芸術文化の伝統の継続性と、個人による後援の重要性を象徴していて、私たちは「自画像展」を通して、最新の芸術動向に関する対話を促進し、芸術家、芸術作品、そして美術館という制度の役割を21世紀に再定義したいと考えています。

本展示、「自画像」展に出品される作品達はすべて初公開です。アーティストたちは、技法や(再)表現方法、寸法、構成上の配置といった制約を受けていません。唯一の条件は、作品の独自性で、アーティストたちは、絵画、デッサン、彫刻、写真、ビデオ、インスタレーション、サウンドインスタレーションなど、視覚芸術の多様な形態と媒体を選択しています。作品は最新の芸術動向を幅広く参照し、アーティスト、作品、そして美術館という制度そのものの役割の再定義に取り組んでいます。

それでは、展示会へと飛び込んでみましょう。展示は3部門に分かれています。部門に分けるにあたり、時にそれは簡単なことではないこともありましたが、企画にナラティブを与えるためにもこの決断をしています。

古典的セルフポートレート

ワルシャワ国立美術館で開催される本展は、自画像に対する伝統的な解釈との対話を試みています。過去数世紀にわたり、作家の伝統的な役割は、適切な属性(例えば筆、パレット、彫刻刀)を付け加えることで評価されてきました。展示されている作品は、伝統的な自己表現を巧みに操り、鑑賞者に既成の習慣に挑戦し、新たな解釈を探求するよう促しています。現代の芸術家にとって、自身のイメージを再構築することは、心理的な生体解剖の口実となり、自己の秘密のベールを剥ぎ取ることになります。自身の内面について、スタジオとの関係、制作過程についてなどポートレートにおける作家自身が何を参照したりモチーフにするかはそれぞれです。本展の作品は、私たちを芸術創造の世界へと誘い込み、作品創造のプロセスのメカニズムを明らかにしています。これにより私たちは、芸術家、その人生、そして彼らの芸術観について理解を深めることができます。

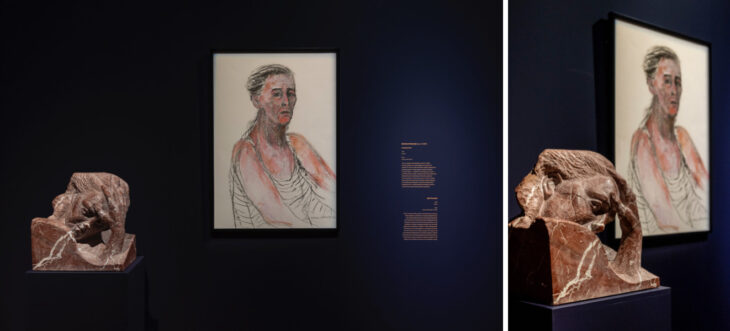

まず最初の作品を紹介します。こちらはBarbara Falenderの二つの自画像です。バーバラ・ファレンダーは、この展示で現存している作家の中では最も年配にあたる作家です。当展示は年齢、キャリアなど幅広い層の作家を招聘しています。

主に彫刻家として仕事する彼女の作品の一つは、アルバニアの赤い大理石を使用して卓越した造形力があります。彼女の神妙な面持ちとポーズをする彼女は、皮膚のシワや自身の不安な表情などを飾ることなく表しています。

こちらの自画像はŁukasz Korolkiewiczの作品です。 ルカシュ・コロルキーヴィッチのこの絵には、複数の興味深い点が織り込まれています。まずは、ポートレートであるのに、芸術家自身が枠の境に隠れていて、手の仕草から、画面、もしくは彼のプライベートの部屋に私たちが入っていることも拒否しているかのようです。また、ルカシュ・コロルキーヴィッチの絵画に頻繁に登場する異形の人形や鏡などが要素として組み込まれています。

それでは、次の部屋に行ってみましょう。

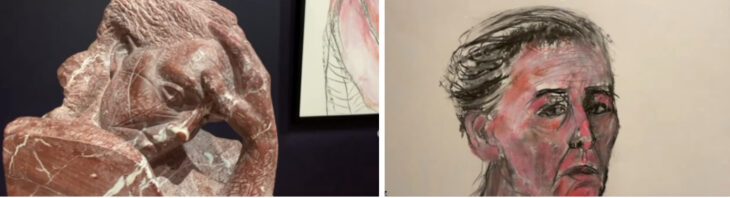

女性アーティスト、Zuzanna Janinの2つの自画像です。この彫刻のタイトル名は「スーザン・マグノリア」。まず、この歩き方の特徴は、彼女が16歳の時に制作、出演した映像「マイカ・スコウロンの狂気 」に基づいており、Zuzanna Janinのその他の作品にもよく参照されています。

この自画像の顔部分を近くを見ると、顔の右半分は十代の少女のような顔つき、肉付きですが、左半分はもっとスリムな顔で、狭い頬、それは現在の彼女、60代の女性の顔つきになっています。先ほど紹介したバーバラ・ファレンドと同じく、彼女達は年齢や容姿を極力素直に見せていく、そして過去と現在とその経験を投影する造形になっています。また台座は6層になっており、それは60代の現在と意味も込められています。

隣にある本物の木をエポキシでカバーしてあるものは、彼女の愛した人と一緒に植えた木であったり、背後の木は自身のアトリエや実家にあった木であったりと、10代の映像内の非現実の自分と、過去や現在に纏わるストーリーなどとの組み合わせに、自刻像らしいコンセプトが反映されています。

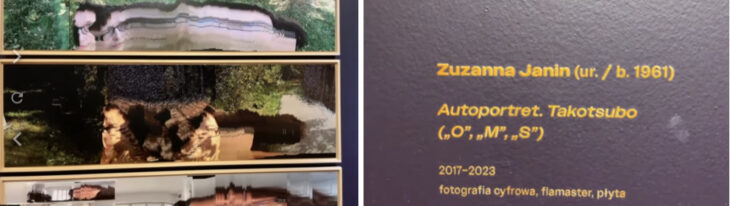

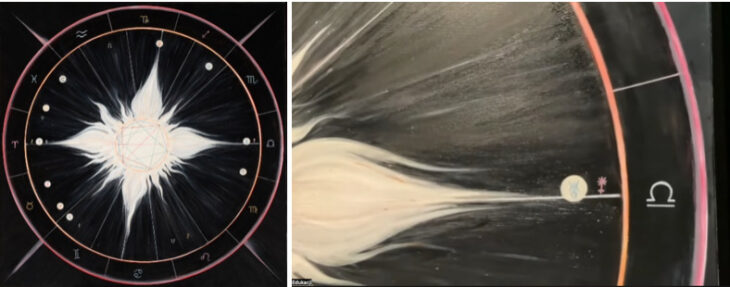

こちらもスザンナ・ヤニンの作品で、携帯電話のパノラマ写真モードでつくられたものです。きっかけは写真撮影時の間違いによる結果でしたが、そこからいかに自分の短編的で、精神的問題を抱えていた時の人生観にマッチしたのです。その心身問題やトラウマに捉われて行き詰まっていることから、作品のタイトルをTAKOTSUBO「蛸壺」としています。

Jarosław Modzelewski の作品は、この展示作家達の中で最も肖像画らしいと言えるでしょう。ヤロスラフ モジュリウスキーは自身のスタジオ内での状況を描いたもので、なんとキャンバスにテンペ技法が使われている個展絵画の手法です。彼にとって、作家の仕事はコンセプトやビジョンのみならず、手仕事とその職人的仕事量にあると言います。

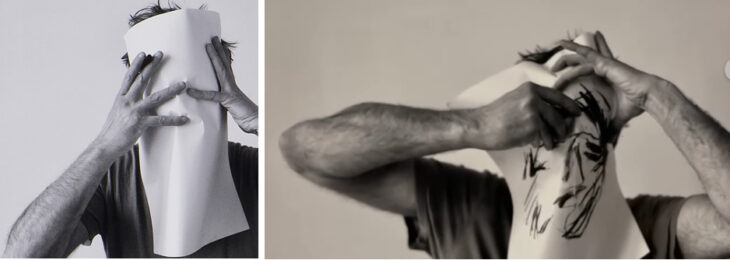

こちらの興味深い作品は、Rafał Bujnowskiによるものです。ラファ・ブイノフスキーは木版画を勉強し、今回は20人のポートレートが展示されています。

この作品の最も興味深い点はその制作手法にあります。実際の顔に版紙を当て、チャコールペンで顔の凹凸に沿って描かれるフロッタージュをするのです。これはキリストの聖骸布も意識しているように思われます。展覧会中には、この方法でこども達ともワークショップを行い、とても人気を博しました。それでは次の部屋へ行ってみます。

自己との対話

2つ目のテーマは「Dialogue with Likeness」です。芸術家たちは、自らのイメージとの繊細なゲームに取り組んでいて、これは作家が自身を隠すように隠喩的な方法でポートレートを表現していることから名付けられました。展示作品の中には、作者の不在を強調することで、伝統的な自画像の概念から脱却しようとするものさえあります。アーティストたちは文字通り鑑賞者から背を向け、誕生日の星の位置を観察したり、形而上学的な価値観とは対照的に身体の物理的性質を強調したりします。彼らは、例えば日常生活の音や身体で満たされた空間を用いて自画像を描くことができることさえも示しています。隠された、あるいは不在の顔は、イメージに普遍性をもたらし、マインドフルネス、内省、そして個人的な解釈を促しています。

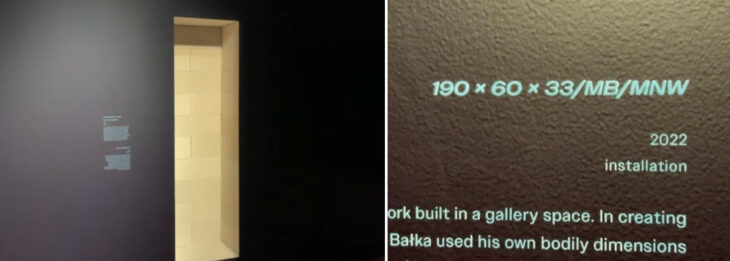

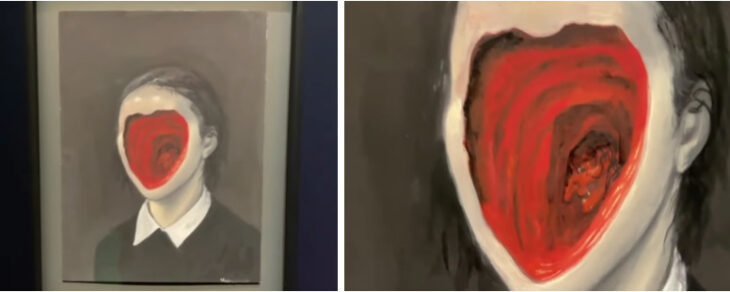

美術館に開けられた四角い穴は、Mirosław Bałkaによるポートレートで、ミロスラフ・バルカは自分の大きさを測り、タイトルは穴部分の大きさになっています。これにより、”不在の在”を表現しています。

このインスタレーションは、展示期間が終われば解体されるため、博物館に所蔵される作品は、このインストラクションの紙になります。作家のバルカは、穴の材料、テクスチャーなど細かい指定があってこの作品は成立しています。

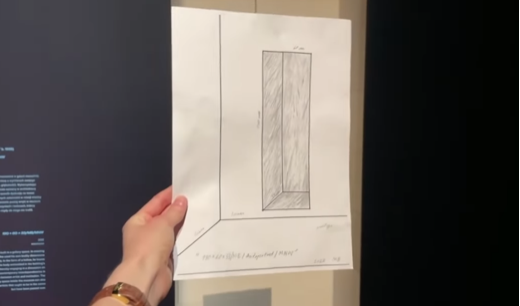

こちらは、Agnieszka Brzeżańskaで、こちらも作家自身を宇宙的な図表の中に潜ませる作品です。近くで観ると、様々な記号や彼女が生まれた日の星の位置が記されています。宇宙学や形而上学から参照される彼女の作品は、何も説明がなく見るのと、このような説明がありこの作品を見るのでは違った印象を持つことかと思います。

彼女も、内面を何かに覆い隠すような表現を試みています。アグニーシカは、見た目や表層で見えるものより、中身やその内に秘めるものを見せたいのかと想像させます。

Wilhelm Sasnalも、普段はポートレート作品を制作しない作家ですが、今回このテーマでチャレンジしてくれました。見てわかるように、家族とスキーに行った時に、ゴーグルに反射した自分をセルフィーを、ポピュラーながらもキャンバスに油絵として描いたものです。彼が手に持っている棒とその立ち振る舞いは、馬に乗っているかのようにも見え、これはサスナルが敬愛する19世紀の作家ピアトル ミカロフスキーが頻繁に描いた馬と戦いのシーンを想起させると当博物館キュレーターは語ります。

こちらの作品は今回の第二テーマ「自己との対話」と第三テーマ「ソーシャルエンゲージメント」を繋ぐような、Agnieszka Polskaのポートレート作品になります。

見ての通り、彼女は後頭部のみを提示し、その周りを時計を使って蝶や鳥が巡回しています。フランスの歴史家が提唱した、世界の歴史を短期、長期、見えない世界の三分割にした思想を参照したり、原子力の脅威を匂わすApocalypse(世界の終末)を援用してコンセプトに厚みを持たせています。これにより、時間の経過といかに現在が環境の変化や政治的問題などの重要な時であるかを示しいています。

それでは第三テーマの部屋に行きましょう。

ソーシャルエンゲージメント(社会との関係性)

自画像は、周囲の世界に対する個人的な視点も提示します。アーティストは、しばしば社会問題に取り組みます。彼らは、異なる見解、態度、そして価値観を押し付けようとする試みが衝突する困難なプロセスを観察し、そこに参加していきます。Katarzyna Krakowiak-Bałkaはサウンドインスタレーションを制作する作家で、同時に地に足が付いた生活をしていることから、その日常生活の家事をする音源を基にこのスピーカーが動いていきます。

Katarzyna Przezwańskaは、現在、ベネツィアビエンナーレのポーランド館に選出されている女流作家です。彼女の立体は、バナナの枝、卵の殻、石などのオーガニックな自然の材料と人工的なアートの融合を、何か動物の骨の標本を思わせる形態で試みています。

ワルシャワアカデミーの教授でもある、マルチメディアアーティストのIzabella Gustowskaは、1948年生まれの、この20人の中でも最も年配の一人です。彼女は現代の政治問題について、珍しいメディアで、金属板を使用しています。モチーフにもある本人がマスクをしていることから、2020年の”コロナ時代”を思わせます。この胸にある弓のシンボルは、ポーランドでの近年の右派による妊娠中絶反対に対して、女性のプロテストを意味しています。1993年以降、ポーランドでは母体や赤子に危険性や犯罪による妊娠が引き起こされた場合においては中絶が合法になりましたが、これはその時のプロテストをイメージしています。下部にあるのは鏡を意味しており、イザベラの若い頃が投影されています。彼女にとって、存在とは記憶により成立しており、私たちはその喜びの記憶によって生きるべきで、トラウマや悲しい記憶を生きるものではないというメッセージが込められています。

次は少し矛盾を生むかもしれない作品です。Karol Radziszewskiでこちらはデジタル画面がループして動いています。カロルはシャツを着ている人物で、また皆が被っているピンクの仮面は、彼のおばあちゃんがつくったものだとのことです。こちらは2007年から続く長い「Fag Fighter」プロジェクトで、ホモセクシャルをオープンにし、社会のスティグマに立ち向かっています。裸体という意味でも人体像のポートレートとして成立しています。

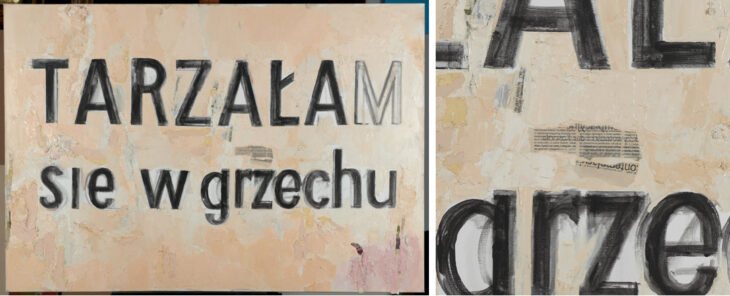

Jadwiga Sawickaの絵画は、ポーランド語で書かれたもので、彼女はセンテンス、ワード、詩のようなものを多用します。 「Tarzalam sie w grzechu」(=私は罪に溺れた)ですが、Mが透明感があり、Mがないと「私」ではなく、「彼女は罪に溺れた」となります。彼女が言うには、「女性は社会や政治によってモラルを教えられるべきではない」と述べています。この油絵は厚く塗られており、また新聞や雑誌なのどの切れ端でコラージュされています。

Zbigniew Liberaの写真作品です。右で指をさしているリベラの先には、赤ん坊時代のリベラがいるという仕掛けがあります。泣いている彼を抱える母親には吸血鬼の歯があり、彼が幼少期の写真嫌いを物語っています。

Rafał Milachも写真作品を提示します。彼はMagnumの唯一のポーランド人メンバーでもある写真家です。この写真は、彼がデモに参加した際に殴られ、その傷ついた目が治っていくプロセスを撮影したものです。本や文字など、左から右に時間軸が流れるポーランドでは、徐々に目が治っていくのではなく悪化しているように仕向けて民主主義と右翼との戦いについて表現しています。

彫刻家、Paweł Althamerは、大人が入れるサイズの乳母車をモチーフにしています。これは他者との関わりの中で自己が存在できることを意味しています。彼はクリエイティブとプロセスに強いこだわりを持っています。同時に乳母車をモチーフに人間の生から死へのメタファーとも言えるでしょう。彼はNowolipieグループの一員として、多発性硬化症に苦しむ障害のある人たちと共に写真右のようにワルシャワの公共の場で歩きパフォーマンスをしている姿です。

最後にお見せするのは、Joanna Rajkowskaの印象的なマーメードです。

ヨアンナも多くの作品をパブリックスペースに登場させる作家の一人です。様々な社会問題や環境問題に提言する彼女の今回の仕事は、ワルシャワのシンボルでもあるマーメードです。まずは、彼女が自身の型取りした上半身に様々な海の生き物が描かれています。

そして首元には、七色に光る海洋に浮かぶ油を模したものも描かれていて、水面化の悲惨な状況を表しています。髪の毛は電気ケーブル、尻尾空き缶、台座はバイクのスクラップなどのリサイクルされたゴミで作られています。しかし、このマーメードは諦めることなく戦っているように見受けられます。このようにセルフポートレートを通して社会に重要な問題を投げかけているのです。

これにて、ポーランドのワルシャワ国立美術館で開催された、「Autoportrety Self-Portraits」展のツアーを終わりにしたいと思います。是非次は、実際に美術館に足を運んでご鑑賞ください。

Q1: スーザンが制作した彫刻「マグノリア・スーザン」の木の周囲に使われている素材について教えてください。

A1: 素材はエポキシ樹脂です。ズザンナ・ジャニンは自身の作品でこの素材を頻繁に実験的に使用しています。「マグノリア・スーザン」以前にも、彼女は「人新世の彫刻」と題した彫刻シリーズを制作し、木を樹脂に浸していました。樹脂は有機物を腐敗から守る保護的な役割を果たすと解釈されています。展覧会カタログには、「この行為は、人間の破壊と暴力によって危険にさらされている自然と環境への配慮を表しています。」とキュレーターが記しています。

Q2: 回転スピーカーも展示されていたと思いましたが、回転スピーカーというアイデアは非常に斬新で興味深いものでした。効果についてもう少し教えてください。

A2:カタジナ・クラコヴィアク=バウカは、建築と音の交差点を作品のテーマとしています。この作品では、音が壁から反射するため、音と部屋の建築の両方が重要です。スピーカーが回転するため、展示空間に入ると、様々な方向からランダムに音が聞こえてきます。これは、混乱や驚きといった感覚を生み出す可能性があります。ヘッドフォンでステレオの曲を聴いているのに、ランダムに分散した音が耳に届くような感覚に近いかもしれません。

Q3:どのアーティストに参加依頼を出すかは、誰が決めるのですか?

A3: アーティストはワルシャワ国立美術館の学芸員によって選出されました。選出者は、トマシュ・イェジョロフスキ、アンナ・マニツカ、カタジナ・シドウォフスカ=シラー、アグニェシュカ・タラシウク、エヴァ・ジェンビンスカです。最終リストは国立美術館学芸員会によって承認されました。この選出は、最も重要なアーティストのグループを編成することを意図したものではなく、むしろ国立美術館の現代美術コレクションを充実させるための試みでした。国立美術館友の会会長は次のように述べています。

[…] 私たちの目的は、現代美術への関心を高め、アーティストの役割に関する議論において発言権を持つことでした。現代における自画像の理解は、単にアーティストが自分の肖像を描くという行為を超えています。それはまた、アーティストの社会における立場を反映した作品、あるいは物質世界を超えて内面にまで到達した作品も包含し得ます。 […] 私たちは、2020年代初頭に活躍したポーランドの著名なアーティスト20名(男女、3世代)による自画像コレクションを制作したいと考えました。Q4:この自画像展に招待されたアーティストたちは、どの程度基準を定めたのでしょうか?

A4:アーティストが満たすべき正式な基準はありませんでした。アーティストたちは、媒体や作品の種類を自由に選ぶことができました。唯一の条件は、自画像は最近制作されたもので、未発表であることでした。

Q5:これまで紹介された作品の中で、来場者から最も好評だったのはどれですか?

A5:私たちの経験から言うと、最も好評だったのは、ズザンナ・ヤニンの「マグノリア・スーザン」とヨアンナ・ライコフスカの「人魚(私たちが絶滅させたすべての種に)」です。