現在、未曾有のパンデミックに見舞われている人類だが、それに加えて地球温暖化、環境破壊の問題など、さまざまな地球環境の課題と向き合う必要性が増してきている。また同時に、ヨガや瞑想の流行が示しているように、身体の中にある自然性や、宇宙との繋がりを探求する傾向も増えてきた。一昔前はスピリチュアルと敬遠されていたこれらは、今やこれは一般人だけではなく起業家達や科学者さえこの頂を体感することを志願している。このナチュラル、ニュートラルな身体や精神をつくろうとすること、自身と万物が縁起により既に繋がっていることを再認識する行為は非常に興味深い。

そこで、今回、アートサバイブログでは、課題を乗り越えるヒントを日本の自然観である「自然(じねん)」とアートを絡めて見ていこうと思う。

「じねん」と「しぜん」

「じねん」と「しぜん」は、日本語の表現で似たような意味合いを持ちますが、哲学的な違いがある。

「しぜん」は、自然そのものを指す言葉で、自然の力や法則、現象を含む。一方、「じねん」は、自然と人間との関係性を表す言葉であり、人間が自然とつながっていること、自然との調和や共存を大切にすることが重要であるという考え方を含む。つまり、「しぜん」は客観的に存在する自然そのものを指し示す言葉であり、「じねん」は、人間の主観的な視点から自然を見ることによって、自然とのつながりを理解し、自然を守ることが重要であるという、哲学的な考え方を表す言葉なのだ。また、「しぜん」は、物質的な自然現象や生物の生命力を含むが、「じねん」は、それらの現象や力を人間が感じ取り、自分たちと関わることによって自然とのつながりを深め、自然と調和しながら生きていくことが重要であるという考え方を含む。

日本の自然観ー「じねん」

西洋的自然観は明治以降の西洋化と共に激変に変化することとなった。現在私たちが使う、“自然(しぜん)”という言葉と意味は明治以降につくられたものであり、それ以前は “じねん”と呼び、外来語の一草一木を意味するNatureの自然とは意味が違っていた。

では日本でつくられた自然観を何かを見ていこう。日本の自然観は、儒教、神道、仏教、現代の欧米文化、そして、じねんが複雑に混じり合って形成されている。その思想的基盤は「理」と「気」のいずれをも「自然」=「オノズカラシカルモノ」として理解し、この「オノズカラシカルモノ」としての「自然」を「天」と「地」の世界のいずれにも共通して肯定して認識しようとする中国由来の天地万物の一体感にある。

インドの仏教学と唐の時代の中国仏教学の相違は、中国仏教が草木土石の自然物に対しても仏性(=成仏)の可能性を肯定していることであり、そもそも天台宗の祖・荊渓湛然による『金ぺい論』には「一草一木、礫一塵にも各おの一仏性あるなり」と説かれていることからもわかるように、このような天地万物の一体感は『荘子』の ”一切万物、万物一体”の「真」の哲学を媒介とするものだ。「自然」の語は 8 世紀の『古事記』『日本書紀』『万葉集』などには未だなかった。『枕草子』『源氏物語』における「自然(じねん)」は「オノズカラ」の意とし、自然のはたらきを宇宙や神々のはたらきとするところでは、内的自然に非常な関心が払われ、また「清明心」が尊ばれていた。特に朱子学の受容は日本人の自然観に二つの大きな影響を与えた。

第一にそれは「外なる自然」、「超越的自然」と「内なる自然」を統合する哲学的視点を日本人に教え、第二に自然科学的志向への大きな刺激を与えた。第一については朱熹が宇宙の究極的実在たる「無極而太極」(理)が万物の中にも(理)、人間の中にも(性)宿るとして「外なる自然、超越的自然」と「内なる自然」を統一的に捉える思考体系をつくった。この朱子学とは山崎闇斎1や貝原益軒2といった古学派の人々が探究したものだ。第二は貝原益軒が理を「気の理」とし、経験合理主義の立場をとったこと等を指している。

このように日本の自然観は、人、動物、原生林といった自然を区分関係としてみるのではなく、人間もその一部であり、森羅万象、天地万物、すべての事象が繋がっている感覚を育んできた。

しかし近代日本の自然観の問題は、有機体として自然を捉え、自己もまた自然の一員としていた伝統的自然観と西洋近代の自然観をどう関係づけるかということにあった。

では、Artの対義語がNatureと定義づけられている場合、芸術家も芸術作品も美術館も Non-Natureということになるのだろうか。また、上記で説明した明治以前の日本の自然観が西洋のNatureと意味が違うのであれば、現在の日本のArtにどのような影響があるのだろうか。Non-Jinenとなりえるのだろうか。

アートを通してみる日本の自然観「じねん」

では、この日本の自然観「じねん」とは、具体的にはどういった状態を言うのだろうか。ここからは、アートを通して日本の自然観「じねん感」を感じられる作品を筆者の独断で選んだ3つを見ていこう。

まず紹介するアーティストは、戦後日本における美術の大きな動向のひとつである「もの派」を理論的に主導したことで知られるリ・ウーファン (Lee Ufan)だ。もの派は、主に木や石まどの自然素材、紙や鉄材などニュートラルな素材を主体と客体の分け隔てから自由にし、「もの」との関係を探ろうと試みた一連の作家を指している。そんな「もの派」の理論的支柱であったリ・ウーファンは制作において「あるがままの世界との出会い」を目指し、作家のコンセプトを作家のコンセプトの実現を命題とする西欧的な制作の姿勢を避け、作らない要素を作品に取り入れる、ということを重視し、自分が支配的になるのではなく自ら作ることができない自然物や産業用品を作品に取り入れて、それらを結びつけていくことを目指していった。そんな彼の作品は、作家-物=主体-客体という関係性を徹底的に拒否する態度が表現されている。そこには、人間と自然という対立関係ではなく、人間も自然の一部であるという日本の自然観「じねん」が垣間見れる。

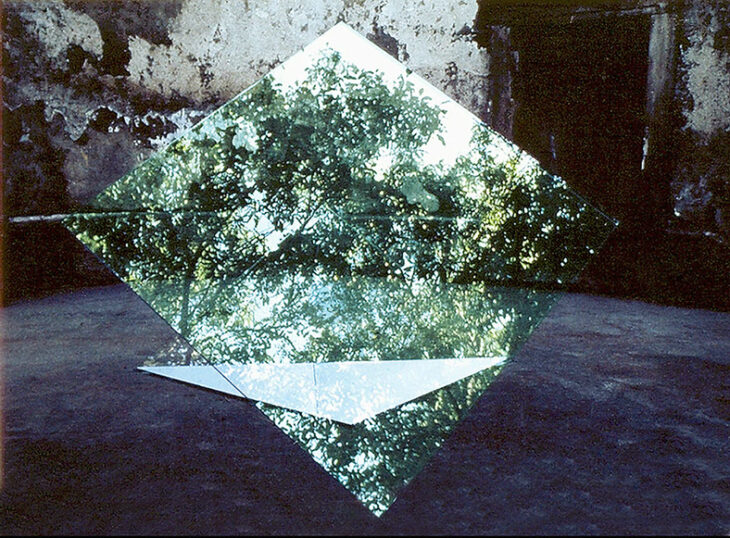

次に紹介するのは、チェコ人彫刻家のマリアン・カレル (Marian Karel) だ。彼は幾何学的なガラスの形と空間、光の関係をテーマに作品を制作しており、透明なガラスや石や金属といった建築材料を組み合わせる。外交を操作することで、幻想的な空間を作り出す彼の作品は環境の中に溶け込み、環境の一部として、その景色を触ることなく、鏡の異空間をつくるのである。

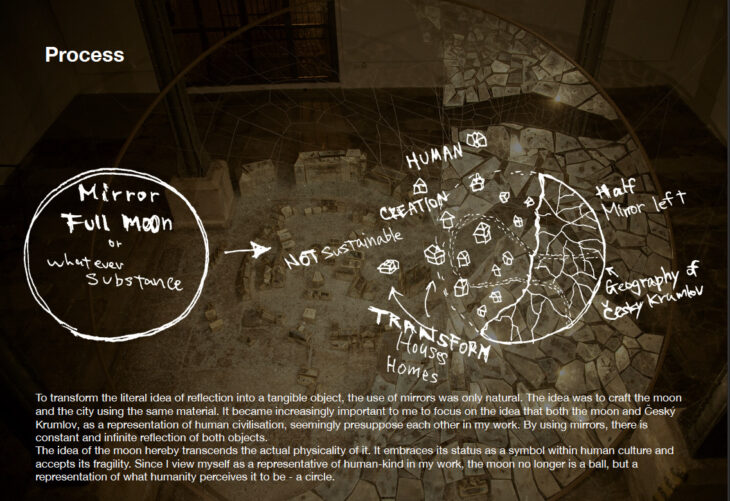

最後に紹介するのは、プラハ在住彫刻家の大成哲のエゴンシーレアートセンターでの作品 “.moon .mono .homo”だ。この作品は、自作の鏡をチェスキークルムロフの家々と7mの月と見立てられている。満月が半分切り取られ、半月として展示空間の柱に立て掛けられている。切り取られた半分の鏡からこの街の80棟の家を1/100スケールでつくり、鏡の家群をクリスタルのように見立てた。さらに、半月に模した鏡を、実際の地形に沿うように分断し、街の地図と半月のダブルイメージを成立させている。家群が半月からつくられることをArtとNatureのメタファーとして扱い、光を「反射」してしかその存在を視ることができない月と鏡に自然感を見出せる。

じねんという知恵

これからの時代を生き抜く上で重要な要素、“じねん” を見てきた。自然環境に配慮し、人間もまた自然の一部であるという考え方は、現在、危機的な状況に陥っている人類にとって、人新世を生き抜いていく上で欠かせない知恵ではないだろうか。また、マインドフルネスという概念が流行っているが、これも心身を整えると共に内なる自然と呼応し、自然の一部として自分や今が存在していることを絶えず認識する“じねん的な在り方”に違いない。そう考えると “芸術” 作品に “じねん感” が反映されることは全く不思議ではない。今後も様々な感性に触れられるよう、世界を興味を持って見ていきたい。

(参考文献)

木村敏『自分ということ』ちくま学芸文庫、2008年、18-19頁参照

源了圓(1985)「日本人の自然観」岩波書店p. 362-365