近年、自然環境へ人類が与えてきた損害への反省から、世界各国が環境保全への意識を高めている。その中でも、広く人々に環境問題へ関心を持ってもらうために、打ち出されているのが、SDGsやサーキュラーエコノミーといった考え方だ。とりわけ、サーキュラーエコノミーは、人間と自然環境との関わり方を良くする具体的な方法論を掲げており、この考え方を企業がビジネスに取り入れていこうとする動きも出てきている。今回、アートサバイブログでは、このサーキュラーエコノミーと日本の文化「もったいない」をアートを通して考えていきたいと思う。

サーキュラーエコノミーと江戸時代の循環型社会

まず、始めにサーキュラーエコノミーに関して、見ていこう。サーキュラーエコノミーは、ビジネス界隈で聞き馴染みのある言葉だが、あまり、どういった意味を持つ概念なのか知っている人は多くない。

イギリスに拠点を置くサーキュラーエコノミーを推進する団体エレン・マッカーサー財団は、「サーキュラーエコノミーの三原則」として以下の内容を挙げている。

1.廃棄物と汚染を生み出さないデザイン(設計)を行う

2.製品と原料を使い続ける

3.自然システムを再生する

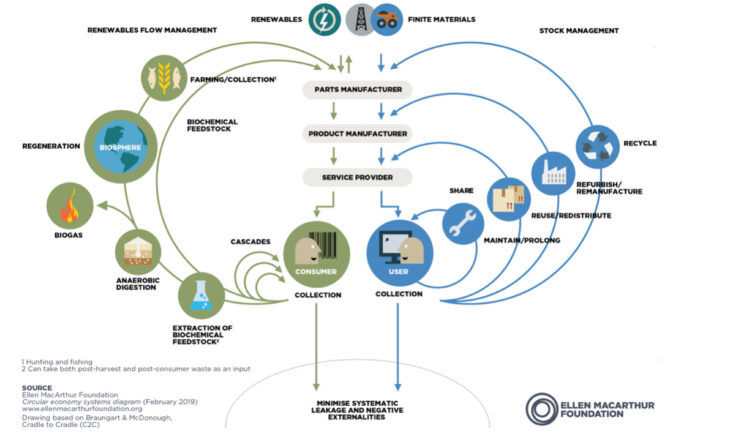

これを図にしたのが「バタフライ・ダイアグラム」と呼ばれるものだ。

この図だけだとわかりづらいかもしれないが、例えば、製品の生産から利用、メンテナンス、リユース、リサイクルに至るまでの全体サイクルが循環的に行われるように当初より設計し、地球規模で天然資源への負荷を軽減していくのが、サーキュラーエコノミーの考え方のひとつだ。このサーキュラーエコノミーだが、実は、日本で理想的なカタチで実現されている時代があった。それが、日本の江戸時代である。最盛期の江戸の人口は100万人を超えていたと記録されており、世界最大級の都市だった。

また、一般社団法人サステナブル・ビジネス・ハブ 理事の北林氏は、「江戸という世界最大級の都市は、エネルギーや農業、商品がすべてオーガニックで循環していた」と語った。その事例としては、肥料として人糞尿を使う下肥(しもごえ)やあらゆる製品に修理やリサイクルが実践され、資源が限られていたために、ダウンサイクルしながらも最後まで使い切り、土に戻そうという文化が実践される5R(Reuse, Reuse, Repair, Recycle+Return)が実現させ、衣服や傘といったものをリユースさせ、使用していたことが挙げられる。

また、北林氏が言うには、江戸時代の循環型社会の前提となっているのは、何世代にも渡って大きく生活や産業が変わらないことを当時の人々が認識していたことだと言う。

江戸時代は世代を超え、長いスパンで物作りをしていく意識されていた。だからこそ、「長い時間、身近にある製品を維持し、修理をしよう」というマインドが生まれたと考えられる。

そして、こうした江戸時代の循環型社会を支える考え方とも言えるのが、日本に昔からあるもったいないという考え方だ。もったいないという言葉は、威厳や重々しさを意味する仏教用語の『勿体/物体』に、 否定の言葉を意味する『ない』が合わさったもので、物の本来あるべき姿がなくなるのを惜しみ、嘆く気持ちを表す。このもったいないという考え方に関して、アートサバイブログ代表で、現代アーティスト・彫刻家の大成哲はこう語っている。

「古都プラハには何百年も前からの建造物、道、雰囲気が残っている。また、ヨーロッパの中心に位置し、隣国の影響を常に受けながらも自国や民族の習慣や文化を大切にしている。考え方にもそれは影響し、家や車の修理、料理やちょっとした道具さえも「自分でなんでもつくる」というのが習慣だ。彼らは彫刻家顔負けの技術と知識を持っている。「ものを大切にすること」。これは私自身が彫刻作品を自らの手で一から創造していく過程で常に傍にある言葉である。発注作品でもない〝自己表現のプロ〞として、なるべく道具や材料を節約して使わないといけないし、何より〝もったいない〞ことはしたくないというのが私の性分である。

日本にも昔から〝もったいない〞という概念がある。食事は残さないとか使ったものを再利用するといった考え方は日本人が誇るべきしつけ、習慣であり文化とさえ言える。そして何より素晴らしいクリエイティビティーでもあるだろう。

日本人はそれができる考え方と、技術を磨く精神性が突出していることを、日本の外側に何年も住んでいると頻繁に感じる。そしてプラハにそれと似た精神が息づいていることが嬉しい。

既に私たちが持っているものを再認識して肥やすこと、それが現代社会の豊かさの幅に繋がるのでは、と想いながら制作活動を続けている。」

この日本に昔からあるもったいないという考え方、そして、江戸時代の循環型社会は、逼迫した状況にある現代のわたしたちの参考になるだろう。

アートとサーキュラーエコノミー

今日、大量生産の時代に生きている現代のわたしたちは、循環型社会のヒントを一体、何に求めればいいだろうか。そのヒントをくれるのがアートだ。芸術は社会の鏡と言われるが、かつて、産業革命後から近代化に到る100年近くの間に日本を含む世界への「ものづくりは生産する」イメージへと変わった。そのことに対して、ウィリアム・モリスが主導した人間の手によるものづくりを復興させようとするアート・アンド・クラフツ運動がある。このことからも現代に生きるわたしたちは、アートからこれからの社会のヒントを得ることができると言えるのだ。そこで、ここからは、アートから循環型社会のヒントを見ていこう。アートと自然環境を考えるときに、真っ先に上がってくるのが、1960年代から実践されたランド・アートだ。ランド・アートは、アース・ワーク、アース・アートとも呼ばれ、屋外で土や砂などの自然の物質を用い、土木工事に匹敵する大規模な制作プロセスを経て制作される作品が多い。ここからはその作品をいくつか紹介していこう。

まず、始めに紹介するのは、ランド・アートを代表するアーティスト、ロバート・スミッソンのスパイラルジェティ。

この作品は、アメリカのユタ州のグレートソルト湖にある防波堤で、6500トンの岩や石等を使い、造られており、エントロピーを主題としている。エントロピーとは、生命体は外界と絶えず、エネルギーを交換することによって、その生命活動を維持することができるという考え方で、この作品においては、名前の通り塩分濃度が海水よりも高いこの湖では、塩湖特有のバクテリアが水面を赤く染め、徐々に作品を分解していくことでエントロピーの在り方、生命の在り方をスミッソンは表現している。

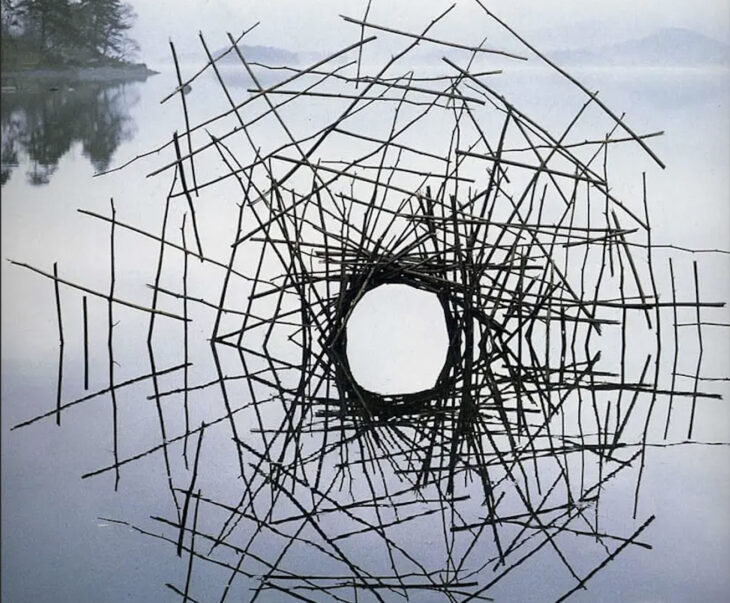

次に紹介する作品は、アンディー・ゴールズワーシーの作品だ。アンディー・ゴールズワージーは、英国生まれの彫刻家で、自然の中で彼が見つけた棒や石などの自然の材料をから一時的な風景のインスタレーションを制作している。彼は以前、「私の制作している作品は、ジャガイモを拾うようなものだ」と語るように、その場、その場で、彼が拾った材料で、一時的に、美しい風景を紡ぎ出す。紡がれた作品は作為的でありながらも自然の中に溶け込み、そのまま自然に残されていく。

最後にランド・アートではないアート作品の事例として挙げるのは、アートサバイブログ代表で、現代アーティスト・彫刻家の大成哲のアートワークだ。まず、ひとつ目に挙げるのは、memorize No.2。この作品は、大成自身の道の一部としての役割を終えた石は、この後どこへ行くのか、何になるのか。ということの関心と、人間が生活を営む中で、いかにものを消費しているか、また何かを消費して「つくりだすこと」とはどういうことか、ということを考えたことが作品のアイデアの基になっている。この作品では、道の敷石を削り、指輪を作ることで、私たちの生活があらゆるモノが循環していることで、成立しているということを認識させる。

また、memorize No.5という作品では、チェコ共和国のプラハ近郊にある採掘できる場所で、カオリン石を採掘し、運搬し、磁器粘土に変え、磁気の食器や石棺を製作する。この作品は、私たちが日々、使用し、消費している物に対することを再認識させ、日常における消費主義を浮かび上がらせる。

これからの「もったいない」

ここまで、サーキュラーエコノミー、そして、もったいないという日本の考え方をアートを通してみてきた。最近でこそ、日本ではエコバッグが一般的になってくるなど、小さいことではあるが、ひとびとのエコエロジーへの関心も高まりつつある。文明を発展させることで、人間は自然からますます隔離し、自ら築き上げた第二の自然である文明の殻の中に閉じ籠り、自然からの声を聞かなくなってしまった。今こそ、日本が誇るもったいないという考え方をわたしたちは思い出し、日々の生活の中や、社会の仕組みに組み込んでいくべきではないだろうか。そうすればいまある資源や自然に感謝しながら日々の生活をミニマムに営みながらも、人間の文明が自然と共存できるような社会の在り方を実現できるだろう。この記事がこれからの社会の在り方を考える上でのヒントとなれば幸いだ。

(参考文献)

IDEAS FOR GOOD https://ideasforgood.jp/2020/08/17/circular-edonomy-1-report/